Die PKV kritisiert die massive Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze. Um den Wettbewerb und die Wahlfreiheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stärken, fordert der PKV-Verband eine Absenkung der Versicherungspflichtgrenze auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze.

- Die massive Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze greift in die Wahlfreiheit von Millionen Angestellten ein und verzerrt den Wettbewerb zwischen GKV und PKV. 7.650 Euro liegt sie mittlerweile über der Beitragsbemessungsgrenze – in Fortsetzung einer Ausnahmegesetzgebung seit 2002.

- Die Politik sollte endlich zum Normalzustand zurückkehren und die Versicherungspflichtgrenze auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze senken – im Sinne der Wahlfreiheit der Verbraucher und des Wettbewerbs.

I. Allgemeine Anmerkung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen erst frei zwischen einem Versicherungsschutz in GKV oder PKV wählen, wenn ihr Einkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt (§ 6 Abs. 4, 6 SGB V). Je höher die Jahresarbeitsentgeltgrenze, desto weniger Menschen verfügen über die Wahlfreiheit, sich zwischen GKV und PKV zu entscheiden. Daher wird die Jahresarbeitsentgelt-grenze im allgemeinen Sprachgebrauch als Versicherungspflichtgrenze bezeichnet. Von dieser Versicherungspflichtgrenze zu unterscheiden ist die Beitragsbemessungsgrenze, die bestimmt, bis zu welcher Höhe das Einkommen für Beiträge zur Sozialversicherung herangezogen wird.

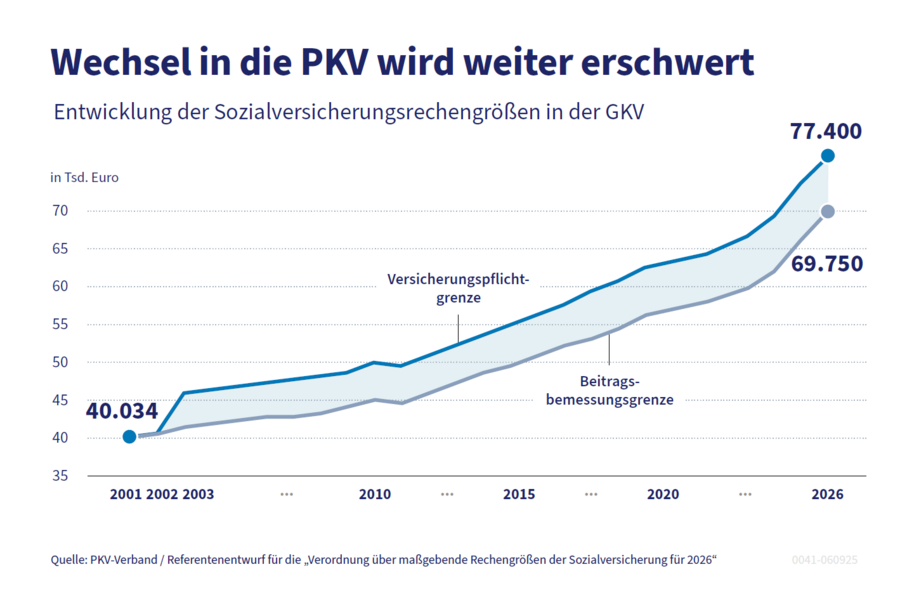

In jedem Jahr werden die Vorjahreswerte der bundeseinheitlich geltenden Versicherungspflicht-grenze in der Krankenversicherung mit der Veränderungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer fortgeschrieben. Die gesamtdeutsche Lohnzuwachsrate im Jahr 2024 beträgt 5,16 Prozent. Damit steigt die Versicherungspflichtgrenze 2026 auf 77.400 Euro.

II. Bewertung

Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze waren in der GKV bis Ende 2002 identisch. Die damalige Bundesregierung hat sie zur Jahreswende 2002/2003 voneinander entkoppelt und die Versicherungspflichtgrenze im Verhältnis überproportional erhöht. Damit war und ist das klare Ziel verbunden, den Kreis der Versicherten, die frei zwischen GKV und PKV entscheiden können, systematisch einzugrenzen. Die Wahlfreiheit wurde beschnitten.

Daraus folgt die Absurdität, dass seit 2003 zwei Versicherungspflichtgrenzen parallel zueinander existieren. Für alle Versicherten, die am 31. Dezember 2002 bereits als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer versicherungsfrei und privat krankenversichert waren (PKV-Bestandsfälle) gilt nach wie vor die Beitragsbemessungsgrenze der GKV als besondere Versicherungspflichtgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V).

Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze werden jeweils jährlich entlang der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter dynamisiert. Beide driften im Zeitverlauf immer weiter auseinander: Lag die Versicherungspflichtgrenze im Jahr 2003 noch 4.500 Euro über der Beitragsbemessungsgrenze, wird sie nach dem vorliegenden Referentenentwurf im Jahr 2026 bereits 7.650 Euro höher sein.

Die außerordentliche Anhebung der Versicherungspflichtgrenze im Jahr 2003 war und ist wettbewerbsfeindlich und hat den Wettbewerb zwischen GKV und PKV systematisch eingeschränkt. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in der GKV pflichtversichert. Wird dieser Entwicklung nicht entgegengewirkt, entsteht schleichend eine „Arbeitnehmer-Bürgerversicherung“.

Um den Wettbewerb und die Wahlfreiheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stärken, muss die Versicherungspflichtgrenze auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze (= besondere Versicherungspflichtgrenze) abgesenkt werden.

Zudem sollten auch die Anpassungsregeln des § 6 Abs. 6 SGB V überdacht werden, die zu gravierenden Eingriffen in die Wahlfreiheit und die Konsumfreiheit von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingreifen. Zu hinterfragen sind aber auch die Anpassungsregeln für die Beitragsbemessungsgrenze selbst, die in dieser Form zu einer kalten Beitragsprogression im gesamten Mittelstand führen – mit gravierenden negativen Folgen für das verfügbare Nettoeinkommen, die Konsumfreiheit und die individuelle Vorsorge für die Zukunft.

Entwicklung der Differenz von Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze

| Jahr | Beitragsbemessungsgrenze in € | Versicherungspflichtgrenze in € | Differenz |

| 2002 | 40.500 | 40.500 | 0 |

| 2003 | 41.400 | 45.900 | 4.500 |

| 2004 | 41.850 | 46.350 | 4.500 |

| 2005 | 42.300 | 46.800 | 4.500 |

| 2006 | 42.750 | 47.250 | 4.500 |

| 2007 | 42.750 | 47.700 | 4.950 |

| 2008 | 43.200 | 48.150 | 4.950 |

| 2009 | 44.100 | 48.600 | 4.500 |

| 2010 | 45.000 | 49.950 | 4.950 |

| 2011 | 44.550 | 49.500 | 4.950 |

| 2012 | 45.900 | 50.850 | 4.950 |

| 2013 | 47.250 | 52.200 | 4.950 |

| 2014 | 48.600 | 53.550 | 4.950 |

| 2015 | 49.500 | 54.900 | 5.400 |

| 2016 | 50.850 | 56.250 | 5.400 |

| 2017 | 52.200 | 57.600 | 5.400 |

| 2018 | 53.100 | 59.400 | 6.300 |

| 2019 | 54.450 | 60.750 | 6.300 |

| 2020 | 56.250 | 62.550 | 6.300 |

| 2021 | 58.050 | 64.350 | 6.300 |

| 2022 | 58.050 | 64.350 | 6.300 |

| 2023 | 59.850 | 66.600 | 6.750 |

| 2024 | 62.100 | 69.300 | 7.200 |

| 2025 | 66.150 | 73.800 | 7.650 |

| 2026 | 69.750 | 77.400 | 7.650 |