Deutlich wie nie zeigt sich in diesen Tagen, dass der demografische Wandel in Deutschland das umlagefinanzierte System aus Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und Sozialer Pflegeversicherung (SPV) vor große Probleme stellt. In den Sozialversicherungen verteilen sich immer höhere Lasten auf immer weniger Schultern. Und zusätzlich werden den Versicherten immer neue Leistungen in Aussicht gestellt. Die Folge: Vor allem die GKV kann sich schon seit vielen Jahren nicht mehr allein durch ihre Beitragseinnahmen finanzieren. Bereits seit dem Jahr 2004 erhält die Gesetzliche Krankenversicherung deswegen Bundeszuschüsse zum Gesundheitsfonds.

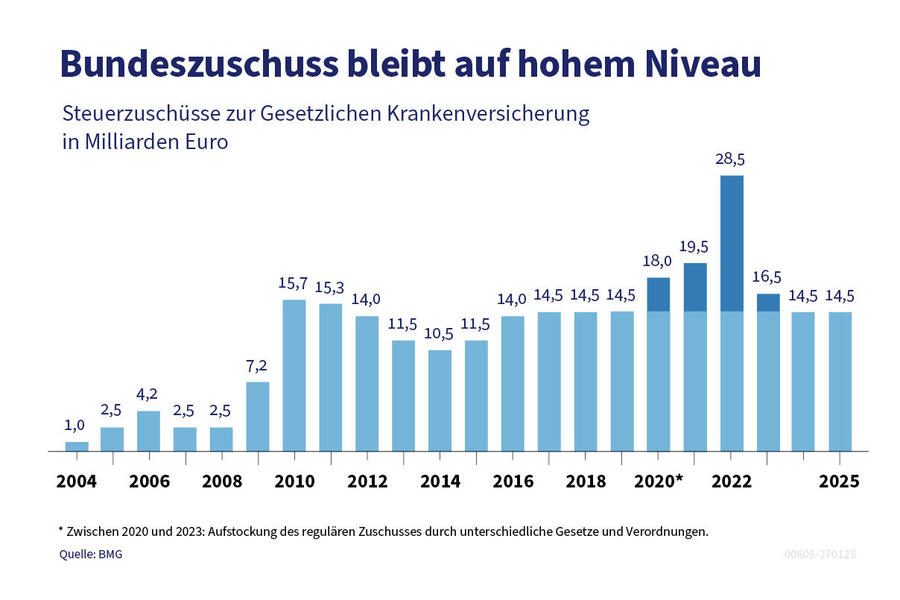

Der Bundeszuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung beträgt seit 2024 wieder 14,5 Milliarden Euro. Doch Steuerzuschüsse bringen viele Nachteile und belasten vor allem die jungen Generationen.

Im Jahr 2025 beträgt der Bundeszuschuss zur GKV 14,5 Milliarden Euro

Seit 2017 betragen die regulären Staatszuschüsse 14,5 Milliarden Euro pro Jahr. In der Corona-Pandemie wurde der Bundeszuschuss massiv aufgestockt, im Jahr 2022 sogar auf 28,5 Milliarden Euro. Und selbst 2023 gab es mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz noch einmal 2 Milliarden Euro zusätzlich. Erst seit 2024 beträgt der Bundeszuschuss wieder regulär 14,5 Milliarden Euro. Mit dem Bundeszuschuss sollen versicherungsfremde Leistungen, wie zum Beispiel Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft oder die kostenlose Familienmitversicherung, pauschal abgegolten werden.

Immer weitere Steuerzuschüsse können jedoch keine Lösung sein: Namhafte Ökonomen und Experten sind sich einig, dass die zunehmende Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung über Steuern problematisch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Belastung zukünftiger Generationen

Immer höhere Steuerzuschüsse und Beitragserhöhungen haben mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Denn sie schränken die Freiheit der jüngeren Generationen massiv ein: Die Bezahlung der heute zugesagten Leistungen wird auf die nachfolgenden Generationen verschoben. Auch der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, sieht in den Steuerzuschüssen eine Hypothek für die junge Generation: "Die Mittel, die hier gebunden sind, fehlen für Zukunftsaufgaben", sagt er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Lösungen liegen teilweise schon seit Jahren auf dem Tisch: Leistungen kürzen oder höhere Beiträge oder länger arbeiten sind die Stellschrauben. Das erfordert aber unpopuläre Entscheidungen. Hier muss die Regierung endlich handeln. Das Problem lässt sich nicht durch aussitzen lösen."

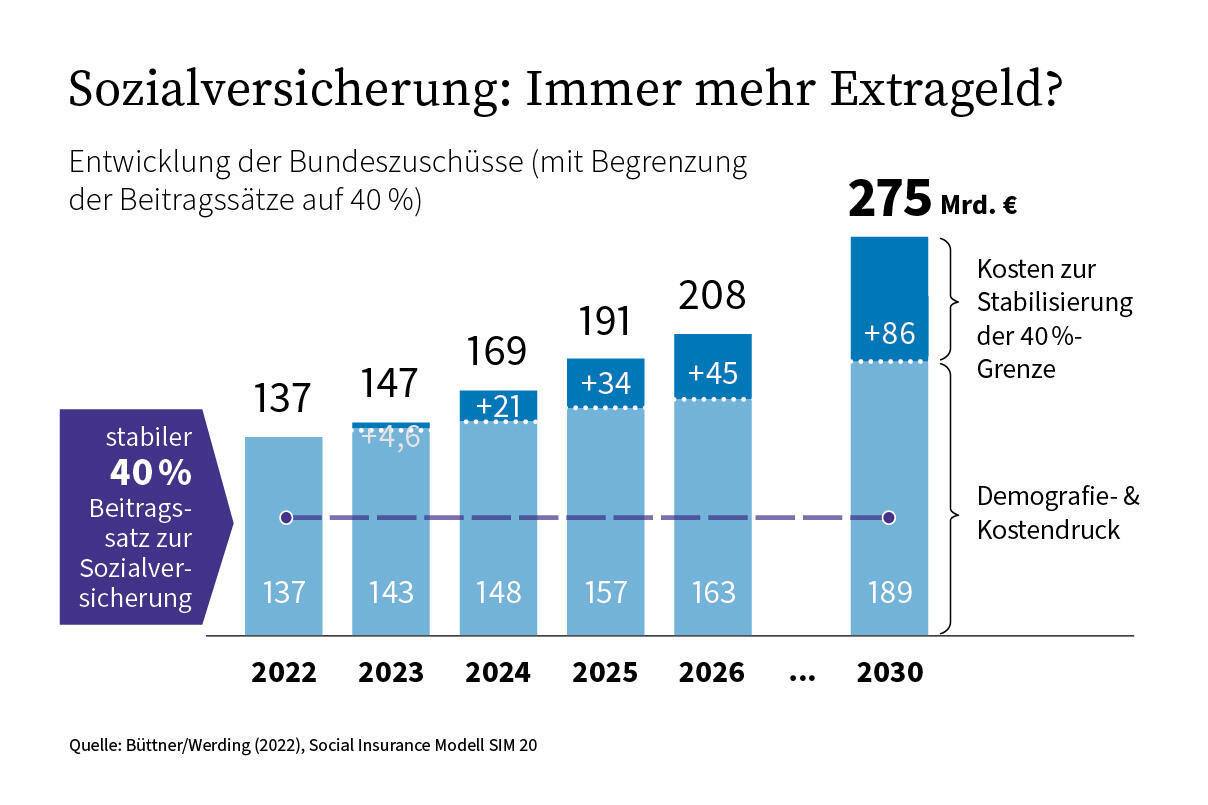

Die Ökonomen Prof. Thiess Büttner und Prof. Martin Werding haben untersucht, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und der demografische Wandel auf die umlagefinanzierten Sozialsysteme auswirken. Nach ihren Berechnungen müssten die Beitragssätze für die gesetzliche Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungen von heute 40,05 Prozent schon bis 2025 auf insgesamt 42,8 Prozent steigen. Bis 2030 prognostizieren sie sogar einen Anstieg auf 45,2 Prozent. Gleichzeitig müssen die jährlichen Bundeszuschüsse aufgrund bereits bestehender Leistungszusagen von heute 136 Milliarden Euro auf knapp 190 Milliarden Euro erhöht werden. Bei gleichzeitiger Einhaltung der 40-Prozent-Grenze wären es sogar 275 Milliarden Euro.

Die Gesundheitsökonomen Prof. Volker Ulrich und Prof. Eberhard Wille lehnen in einer anderen Untersuchung die Ausweitung der Steuerzuschüsse mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ab: „Der Bundeszuschuss zur Sozialversicherung würde dann im Wesentlichen über neue Schulden finanziert, die zu einer Umverteilung zwischen den Generationen führen, da sie letztlich auf das Verschieben von Steuerlasten hinauslaufen, wenn die Kredite später über Steuern zurückgezahlt werden müssen. Wir vererben damit nicht nur Schulden, sondern auch kostspielige Verteilungskonflikte.“

Die Defizite in der Sozialversicherung sind kein vorübergehendes Problem. Bundeszuschüsse schaffen neue Schulden und rauben den Spielraum für Investitionen in die Zukunft.

Gefährdung des dualen Gesundheitssystems

Ein stetiger Anstieg der Bundeszuschüsse steht zudem im Widerspruch zum dualen Krankenversicherungssystem aus Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung, weil er eine massive Wettbewerbsverzerrung zulasten der PKV erzeugt. Denn durch die Zuschüsse werden die Beiträge in der GKV subventioniert und damit künstlich niedrig gehalten.

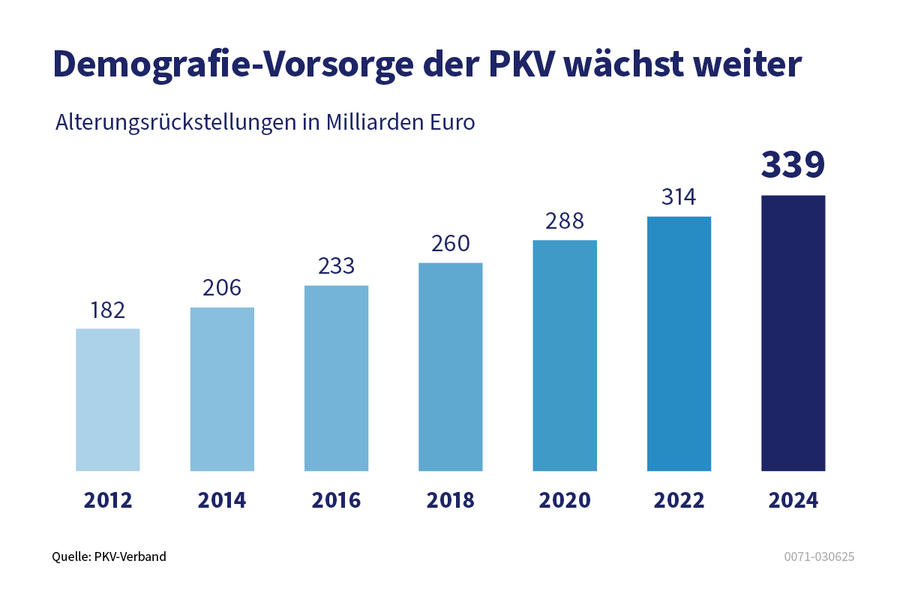

Die PKV erhält hingegen keinen einzigen Cent aus Steuermitteln. Trotzdem sorgt die PKV-typische Demografie-Vorsorge dafür, dass jede Generation ihre eigenen Gesundheits- und Pflegekosten selbst abdeckt. Dafür bildet sie so genannte Alterungsrückstellungen. Mehr als ein Viertel aller Beitragseinnahmen nutzt die PKV für diese Vorsorge. So hat sie bis Ende 2024 bereits über 341 Milliarden Euro Alterungsrückstellungen aufgebaut. Damit ist die Private Krankenversicherung mit Blick auf die demografische Herausforderung ein Teil der Lösung.

Obendrein tragen die Privatversicherten überproportional zu Steuerzuschüssen an die GKV bei. Obwohl sie nur 10 Prozent der Versicherten in Deutschland stellen, sind Haushalte mit mindestens einem privatversicherten Erwachsenen mit mehr als 20 Prozent an der Finanzierung beteiligt, hat das Wirtschaftsinstitut RWI berechnet.

Durch die so entstehenden Wettbewerbsnachteile für die PKV wird das duale System langfristig gefährdet. Damit steht auch die hohe Qualität des Gesundheitssystems in Deutschland auf dem Spiel. Denn gerade der Wettbewerb von privater und gesetzlicher Krankenversicherung sorgt für ein hohes Versorgungsniveau für alle Bürgerinnen und Bürger.

Gesundheitsleistungen nach Kassenlage?

Mit zunehmenden Zuschüssen aus der Staatskasse schwinden die grundlegenden Vorteile einer haushaltspolitisch weitgehend unabhängigen GKV: Die Gesetzliche Krankenversicherung driftet zusehends in ein System der Steuerfinanzierung.

So schreibt das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP), dass Steuerzuschüsse die ohnehin schon intransparente Finanzierungsstruktur noch ausweiten: „Steuerzuschüsse erzeugen lediglich eine Finanzierungsillusion und machen die GKV von der Haushaltssituation des Bundes und damit vom Finanzminister abhängig. Ausgabenstrukturen werden verzerrt und Verantwortlichkeiten verwischt.“

Diese zunehmende Abhängigkeit von der aktuellen Kassenlage bringt jedoch die Gefahr von Rationierungen im Gesundheitssystem mit sich, schreiben Wille und Ulrich. Zu beobachten ist dieses Phänomen gerade in Ländern mit einem steuerfinanzierten Gesundheitssystem wie Großbritannien. Dort sind zum Beispiel die Wartezeiten auf eine medizinische Versorgung nicht nur sehr viel länger, sondern unterscheiden sich auch je nach Einkommenshöhe deutlich.

Bei zunehmender Steuerfinanzierung der GKV sehen Ulrich und Wille zudem die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen in Gefahr.

Höhere Bundeszuschüsse lösen die Finanzprobleme der GKV nicht, sondern verstecken sie nur. Und die Gesundheitsversorgung gerät in Abhängigkeit des Finanzministers. Es drohte eine Versorgung nach Kassenlage.

Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft

Bundeszuschüsse an die GKV sollen die eigentlich notwendige Erhöhung der Beitragssätze verhindern. Auf diese Weise hofft man, die Lohnnebenkosten stabil zu halten und Arbeitsplätze nicht zu gefährden.

Allerdings führt natürlich auch die Ausweitung der Bundeszuschüsse zu Belastungen für die Arbeitgeber. Wille und Ulrich sprechen daher von einer „Arbeitgeberillusion“: Denn die Arbeitgeber seien auch selbst wiederum Steuerzahler und würden bei einer steuerfinanzierten Bezuschussung der Sozialversicherung zusätzlich belastet. „Das gilt sowohl für eine Finanzierung über Steuerarten, die Arbeitgeber selbst zahlen, als auch für eine Finanzierung über Steuerarten, die sie nicht selbst zahlen, aber wirtschaftlich tragen. Letzteres ist gegebenenfalls bei einer Refinanzierung von steigenden Bundeszuschüssen zur Sozialversicherung über die Mehrwertsteuer der Fall.“

Zudem seien die Arbeitgeber auch von den Auswirkungen der Budget- und Haushaltskonkurrenz zwischen Ausgaben zur sozialen Sicherung und Zukunftsinvestitionen betroffen. Denn sie hätten ein originäres Interesse an staatlichen Investitionen in die Infrastruktur, in die Forschung, in Lehre und Bildung oder in das Feld der Digitalisierung. “Eine (zunehmende) Zuschussfinanzierung der Sozialversicherung mit der damit einhergehenden Budgetkonkurrenz kann deshalb nicht im Interesse der Arbeitgeber sein.“

Kostenintransparenz verschleppt Lösung von Strukturproblemen

Die zunehmende Vermischung von Beitrags- und Steuerfinanzierung führt nach Ansicht von Ulrich und Wille überdies zu einer Strukturillusion: „Es entsteht ein Trend zur Kostenintransparenz, welche die Bemühungen um strukturelle und nachhaltige Reformen in der Sozialversicherung negativ beeinflusst, das heißt notwendige Strukturreformen werden erschwert bzw. sogar nahezu unmöglich gemacht.“

Auch für die Versicherten wird mit den Bundeszuschüssen eine Illusion erzeugt, warnen die Wissenschaftler. Die Notwendigkeit für Reformen wird weniger sichtbar: „Für gesetzlich Versicherte werden so die tatsächlichen Kosten ihres Krankheitsrisikos durch die mangelnde Transparenz verschleiert“, schreibt das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP). „GKV-Versicherten muss also klar sein, dass die finanzielle Schieflage der GKV weiterhin existiert und es über kurz oder lang erneute Diskussionen über Beitragssatzerhöhungen oder gar noch unpopulärere Leistungskürzungen geben wird.“

Gutachten und Studien zum Thema

Prof. Dr. Volker Ulrich, Universität Bayreuth/ Prof Dr. Eberhard Wille, Universität Mannheim: Haushalts- und wirtschaftspolitische Illusionen und Gefahren der Steuerfinanzierung von Sozialversicherungssystemen ; Gesellschaftspolitische Kommentare; Sonderausgabe 2/2021.

Prof. Dr. Thiess Büttner, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg/ Prof. Dr. Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum: Optionen zur Stabilisierung der Einnahmesituation der Sozialversicherungen. Nürnberg und Bochum; 18. September 2022.

Prof. Dr. Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum: Demografische Alterung und öffentliche Finanzen - Wie geht es nach der Covid-19-Krise weiter?; Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh: November 2021

Zur Studie

Prof. Dr. Boris Augurzky (RWI) / Niels Straub (IMSP): Die ökonomische Traglast des Bundeszuschusses zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

Lewe Bahnsen, Dr. Frank Wild: Die zukünftige Entwicklung der GKV-Finanzen - Ein Beitrag zur Diskussion um erhöhrte Steuerzuschüsse; WIP-Kurzanalyse März 2021

Zur Analyse