Auch gesetzlich Versicherte sind von stetigen Beitragserhöhungen betroffen. So zahlen Beschäftigte mit Durchschnittseinkommen ab 2026 voraussichtlich knapp 770 Euro pro Monat allein für die Krankenversicherung. Bei Personen mit einem Einkommen an der Beitragsbemessungsgrenze sind es sogar knapp 1.030 Euro. Zum Vergleich: Der PKV-Durchschnittsbeitrag wird – wenn die genannte Steigerung auch so im Versichertenbestand ankommt – im Jahr 2026 bei rund 617 Euro pro Monat liegen.

Die Behandlungskosten im Gesundheitssystem erhöhen sich laufend. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Beiträge der Versicherten. Eine Beitragserhöhung ist aber kein Automatismus, sondern folgt gesetzlichen Regelungen.

Die privaten Krankenversicherer überprüfen regelmäßig, ob in ihren Tarifen eine Anpassung der Beiträge notwendig ist. Dabei hat sich gezeigt, dass – nach aktuellem Wissensstand - für rund 60 Prozent der Privatversicherten die Beiträge zum 1. Januar 2026 steigen müssen. Die durchschnittliche Anpassung liegt für sie bei etwa 13 Prozent. Nicht erfasst in diesen Zahlen sind Versicherte, deren Unternehmen die Beiträge später unterjährig anpassen.

Eine Beitragsanpassung darf immer nur dann erfolgen, wenn die Versicherungsleistungen in einem Tarif nachweislich um einen bestimmten Prozentsatz höher liegen als ursprünglich kalkuliert. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Abweichung von 10 Prozent. Es ist aber auch möglich, einen niedrigeren Schwellenwert vertraglich zu vereinbaren. In manchen Tarifen ist das der Fall. Ob eine entsprechende Abweichung vorliegt und eine Beitragsänderung notwendig ist, kontrolliert ein unabhängiger Treuhänder. Überschreiten die Kostensteigerungen in einem PKV-Tarif nicht die Schwellenwerte, darf es dort auch keine Beitragsanpassung geben. Das gilt auch, wenn über mehrere Jahre Steigerungen zu beobachten sind, diese aber nicht die Schwellenwerte erreichen. Durch dieses Prinzip kommt es dazu, dass bisher stabile Beiträge “sprunghaft” steigen können.

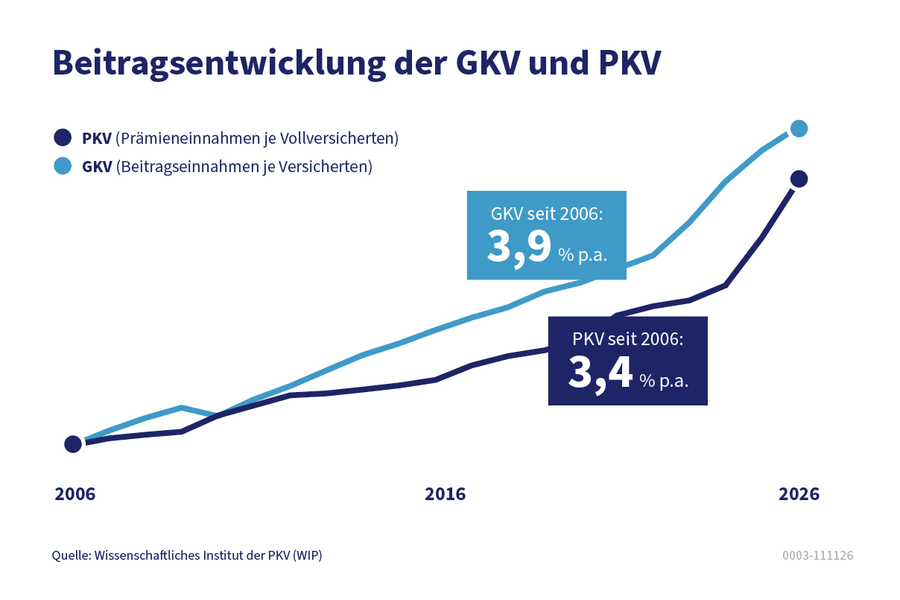

Langfristiger Vergleich: PKV und GKV mit ähnlicher Beitragsentwicklung

Schaut man sich den langfristigen Beitragsverlauf in der Privaten und Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) an, stellt man fest, dass die Entwicklung trotz der aktuellen Beitragserhöhung sehr nah beieinander liegt. Zwischen 2006 und 2026 sind die Beitragseinnahmen in der PKV je Versicherten um durchschnittlich 3,4 Prozent pro Jahr gestiegen. In der GKV liegt der Wert bei 3,9 Prozent, hat das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP) berechnet.

Warum steigen 2026 die Beiträge in der PKV?

Die PKV beobachtet – genauso wie die gesetzliche Krankenversicherung – einen dauerhaften starken Anstieg der medizinischen Leistungsausgaben, und zwar in allen Bereichen: ambulant, stationär und Zahn. Ein großer Kostentreiber ist nach wie vor der Krankenhausbereich. Für allgemeine Krankenhausleistungen musste die PKV 2024 über 10 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr. Welche Faktoren für die Kostensteigerungen im stationären Bereich beigetragen haben, ist im Einzelnen (noch) nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass in der Privaten Krankenversicherung die Fallzahlen von 2022 und 2024 mit 10,9 Prozent spürbar gestiegen sind. Zudem stiegen die Pflegekosten für Privatversicherte im Krankenhaus im Jahr 2024 um 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Ambulante Leistungen lagen 2024 dicht auf: Die Ausgaben für Arzneimittel stiegen um fast 10 Prozent, für Heilmittel wie Physio- oder Ergotherapie um etwa 9 Prozent. Bei ambulanten Arztbehandlungen, die einen großen Anteil an den Leistungsausgaben der PKV haben, gab es einen Kostenanstieg von über 8 Prozent. Das sind die Änderungswerte für die gesamte Branche gesehen; bei den einzelnen Versicherungsunternehmen und den einzelnen Tarifen können sie durchaus abweichen.

Fragen und Antworten zur Beitragserhöhung

Auch in Zukunft werden die Kosten im Gesundheitswesen steigen, durch neue Behandlungsmethoden, Preissteigerungen oder höhere Personalkosten. Das wird auch Einfluss auf die Beitragsentwicklung der PKV haben. Ohne Vergleichsdaten, wie sich im selben Zeitraum die Beiträge in der Gesetzlichen Krankenversicherung entwickeln, lassen sich die Kostensteigerungen der PKV jedoch nicht einordnen. Ein Blick in die Vergangenheit ist dabei sehr aufschlussreich.

Tatsache ist, dass der Beitrag der Gesetzlichen Krankenversicherung für freiwillig versicherte Arbeitnehmer im Jahr 1980 umgerechnet 230,31 Euro betrug. Im Jahr 2026 liegt der Beitrag bei über 1.000 Euro. In diesem Zeitraum gab es also mehr als eine Vervierfachung des Kassenbeitrags – und zwar in der Realität, nicht in der Prognose.

In der PKV verlief die Beitragsentwicklung sehr ähnlich – von den Kosten des medizinischen Fortschritts sind eben beide Krankenversicherungssysteme gleichermaßen betroffen. Und dieser Fortschritt hat ja nicht nur Folgen für die Finanzen. Sondern er hat auch sehr positive Folgen für die Qualität der medizinischen Behandlung und die Chance, länger und länger gesund zu leben.

In der Privaten Krankenversicherung gilt ebenso wie bei den gesetzlichen Krankenkassen die Solidarität der Gesunden mit den Kranken.

Der Beitrag bei Versicherungsbeginn wird nach dem jeweils gewählten Leistungsumfang und nach dem Lebensalter des neuen Versicherten kalkuliert – sowie ggf. nach seinen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits bestehenden Vorerkrankungen.

Nach Versicherungsbeginn gilt die solidarische Absicherung des Krankheitsrisikos aller Versicherten innerhalb des gewählten Tarifs. Das heißt, die Entwicklung des persönlichen Gesundheitszustands spielt bei der Berechnung des Beitrags dann keine direkte Rolle. Wer häufiger krank wird, der wird von den Beitragsgeldern jener mitgetragen, die das Glück haben, gesund zu bleiben. Wenn die medizinischen Leistungsausgaben innerhalb des Tarifs insgesamt steigen, werden die höheren Kosten gleichermaßen auf alle Versicherten dieses Tarifs verteilt und die persönlichen Beiträge entsprechend angepasst.

Das heißt beispielsweise: Zwei Menschen, die zur selben Zeit, im gleichen Alter und gleichen Gesundheitszustand in denselben Versicherungstarif eingetreten sind und unverändert darin bleiben, werden ihr Leben lang auch immer denselben Beitrag zahlen, egal wie oft und wann sie krank werden. Die Belastungen im Krankheitsfall werden auf alle Versicherten des Tarifs verteilt, sodass selbst bei schwersten Krankheiten niemand in einen finanziellen Notstand geraten kann.

Diese Vermutung ist falsch. Die Zahl neuer Kunden in einem Tarif hat auf die Beitragsentwicklung der Versicherten prinzipiell keinen Einfluss.

Auf der Basis langfristiger statistischer Erfahrungswerte über die durchschnittlich anzunehmenden Gesundheitskosten und die durchschnittliche Lebenserwartung der Versicherten wird bereits zu Vertragsbeginn der lebenslange Versicherungsschutz kalkuliert. Von Bedeutung sind hier die mathematischen Wahrscheinlichkeiten, die sich nicht mit der Größe eines Versichertenkollektivs ändern.

Durch die Alterungsrückstellungen sorgen in der PKV alle Versicherten selbst für ihr Alter vor. Während in der GKV die höheren Gesundheitskosten der Rentner überwiegend von den jüngeren Kassenmitgliedern finanziert werden, sind die älteren Privatversicherten deshalb nicht auf den Neuzugang jüngerer Versicherter angewiesen.

Der Grundbeitrag eines Versicherten wird stets nur zusammen mit dem Beitrag anderer Versicherter seines Alters kalkuliert, auf den dann noch die Alterungsrückstellungen angerechnet werden.

Die Beiträge in der Privaten Krankenversicherung werden für die gesamte Lebenserwartung des Versicherten kalkuliert. Denn jeder PKV-Vertrag garantiert unbefristet einen unkürzbaren medizinischen Leistungsumfang. In der Gesetzlichen Krankenversicherung hat es hingegen schon mehrfach Leistungskürzungen durch „Kostendämpfungsgesetze“ gegeben, die auch in Zukunft jederzeit möglich sind. So hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken Anfang September Leistungskürzungen in der GKV nicht ausgeschlossen.

Für diese lebenslange Leistungsgarantie sorgt die PKV finanziell vor, indem jedes Versicherungsunternehmen große Teile der Beiträge der Versicherten als Alterungsrückstellungen zinsbringend auf dem Kapitalmarkt anlegt. Damit werden die Gesundheitsleistungen im Alter auch für die Zukunft solide abgesichert. Nach einem Anstieg der Gesundheitskosten muss bei jeder Beitragserhöhung auch diese Vorsorge an das neue Kostenniveau angepasst werden, damit die lebenslange Garantie auch zu den gestiegenen Preisen ausfinanziert ist. Dabei müssen die Zinssätze berücksichtigt werden, zu denen die Alterungsrückstellungen angelegt sind und neu angelegt werden können.

Die Alterungsrückstellungen der PKV-Tarife wurden viele Jahrzehnte lang mit einem Rechnungszins von 3,5 Prozent kalkuliert. Diesen Zins – und meistens noch deutlich mehr – hatte die PKV auch stets für ihre Kunden erwirtschaftet. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 senkte die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen jedoch fast kontinuierlich. Von 2016 an lagen sie über Jahre, bis Mitte 2022, sogar bei 0 Prozent. Mit den gesenkten Leitzinsen sank nach und nach zwangsläufig auch die Verzinsung der PKV-Kapitalanlagen unter 3 Prozent. Im Vergleich zu 0 Prozent Leitzins waren das am Ende der Niedrigzinsphase immer noch gute Werte. Sie resultierten vor allem aus dem Anteil langlaufender Anleihen aus früheren Jahren, als es noch deutlich höhere Zinsen gab. Durch die Niedrigzinspolitik waren bei den späteren festverzinslichen Geldanlagen die Erträge natürlich geringer.

Im Sommer 2022 hat die EZB eine Zinswende eingeleitet und die Leitzinsen zunächst deutlich erhöht – zwischenzeitlich auf 4,5 Prozent –, bevor sie erneut mehrfach senkte. Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank gibt es nun wieder höhere Zinserträge, die den Versicherten grundsätzlich beitragsdämpfend zugutekommen. Allerdings sind die Effekte der steigenden Leistungsausgaben derzeit deutlich stärker als diejenigen der gestiegenen Zinsen. Im Zweifel wird ein höherer Zins eine notwendige Beitragserhöhung jedoch abmildern.

Nein. Es gibt strenge gesetzliche Vorschriften für die Beitragsanpassung. Grundsätzlich gibt es in der Kalkulation der PKV keinen „Gewinnzuschlag“, der den Unternehmen zufließt.

Nach Abzug der Steuern muss ein PKV-Unternehmen den weit überwiegenden Teil aller Überschüsse zugunsten seiner Versicherten verwenden: zur Beitragsentlastung im Alter durch Alterungsrückstellungen und erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. Die verbleibenden Mittel werden wiederum insbesondere zur Auffüllung des Eigenkapitals benötigt, um den Solvabilitätsvorschriften Rechnung zu tragen.

Dies alles erfolgt unter Mitwirkung eines unabhängigen Treuhänders. Er wacht darüber, dass die Interessen der Versicherten gewahrt werden.

Tarifwechsel

- Jeder Privatversicherte hat einen Rechtsanspruch darauf, jederzeit in einen anderen Tarif mit gleichartigem (auf Wunsch auch niedrigerem) Versicherungsschutz seines Versicherungsunternehmens zu wechseln – und zwar ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartefristen. Auf diese Möglichkeit weisen die PKV-Unternehmen ihre Versicherten im Falle einer Beitragsanpassung auch stets ausdrücklich hin (weitere Informationen).

- Für über 60-jährige Versicherte gilt darüber hinaus, dass sie in der Beitragsinformation konkret auf andere Tarife hingewiesen werden, wenn diese für sie finanziell günstiger sind.

- Die meisten Vollversicherungsunternehmen der PKV haben sich über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus freiwillig verpflichtet, den Service beim Tarifwechsel noch weiter zu verbessern. Entsprechend den Leitlinien der Privaten Krankenversicherung garantieren die Teilnehmer eine umfassende persönliche und bedarfsgerechte Beratung aller wechselwilligen Versicherten. Sie sichern eine Beantwortung von Tarifwechsel-Anfragen innerhalb von 15 Arbeitstagen zu. Darüber hinaus schlagen sie bei Beitragserhöhungen den Versicherten bereits ab einem Alter von 55 Jahren konkrete Tarifalternativen vor, also fünf Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben.

Wer seinen Beitrag verringern möchte und daher über einen Tarifwechsel nachdenkt, sollte seinen Versicherungsschutz einer genauen Prüfung unterziehen: Welche Leistungen sind unverzichtbar oder welche sind weniger wichtig?

Erster Ansprechpartner bei einem gewünschten Tarifwechsel sollte immer das Versicherungsunternehmen sein. Vom Angebot sogenannter Tarifwechsel-Berater, die eine Provision erhalten, wird abgeraten. Denn in der Regel hängt deren Gewinn ausschließlich von einer möglichst hohen Beitragsreduzierung ab. Ob der Leistungsumfang des neuen Tarifs tatsächlich zu den Bedürfnissen der Versicherten passt, ist für diese Anbieter hingegen oft zweitrangig.

Reduzierung des Leistungsumfangs

Einbettzimmer im Krankenhaus, der Erstattungssatz bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, Heilpraktikerbehandlung – es gibt einige Beispiele, wie Versicherte ihren Vertragsumfang beitragsmindernd verringern können und dennoch im Krankheitsfall gut versorgt sind.

Erhöhung des Selbstbehalts

In manchen Fällen ist auch die Erhöhung des Selbstbehalts eine Alternative, um den Beitrag zu senken. Hier sollten Versicherte aber prüfen, ob sie den erhöhten Selbstbehalt tatsächlich dauerhaft selbst finanzieren können. Zu beachten ist zudem, dass ein Arbeitgeber keinen Zuschuss zum Selbstbehalt zahlt. Darüber hinaus kann auch ein Selbstbehalt im Zuge einer Beitragsanpassung von der PKV erhöht werden.

Sozialtarife der PKV

Und wenn finanziell wirklich einmal „alle Stricke reißen“ sollten, stehen in der PKV zwei gesetzlich verankerte Sozialtarife zur Verfügung: der Standardtarif und der Basistarif. Die Versicherten sollten sich hierfür direkt an ihr Versicherungsunternehmen wenden. Weitere Informationen dazu auf unserem Versicherten-Serviceportal.

Im Alter erfahren Privatversicherte finanzielle Entlastungen, die den Monatsbeitrag beträchtlich senken können:

- Ein starker „Airbag“ zur Dämpfung der Beiträge im Alter ist der gesetzliche 10-Prozent-Zuschlag. Alle Versicherten, die ab dem Jahr 2000 in die PKV gekommen sind, zahlen ihn von Versicherungsbeginn an. Auch die meisten Privatversicherten, die schon vor 2000 in der PKV waren, haben ihre Verträge um diese Vorsorge ergänzt. Bei ihnen wurde der Zuschlag sukzessive eingeführt. Dieser Zuschlag verteuert den jeweiligen Monatsbeitrag zunächst um 10 Prozent. Ab dem 60. Lebensjahr muss der Zuschlag nicht länger gezahlt werden, der Monatsbeitrag verringert sich entsprechend. Ab Alter 65 werden der gezahlte Zuschlag sowie die dadurch erwirtschafteten Zinsen übrigens dafür verwendet, gegebenenfalls notwendige Beitragserhöhungen zu verhindern oder zu verringern.

- Mit Renteneintritt entfallen außerdem die Beiträge für das Krankentagegeld, die für viele Versicherte einen guten Teil des Monatsbeitrags ausmachen. Dieser Schutz vor Verdienstausfall bei langen Krankheiten im Beruf wird in der Rente nicht mehr benötigt.

- Privat versicherte Rentner erhalten von der Gesetzlichen Rentenversicherung einen Zuschuss zu ihrer privaten Krankenversicherung. Der Zuschuss beträgt derzeit 8,55 Prozent vom Zahlbetrag der persönlichen Rente, wobei die Zahlung auf die Hälfte des tatsächlichen PKV-Beitrags begrenzt ist.

- Pensionäre haben üblicherweise einen Beihilfeanspruch von 70 Prozent. Für die meisten Beamten erhöht sich damit im Alter der Beihilfesatz ihres Dienstherrn, sodass sie entsprechend weniger Beitrag für ihren ergänzenden PKV-Schutz aufwenden müssen.

- Wer befürchtet, dass seine Alterseinkünfte zu niedrig sein werden, um sich den Versicherungsschutz ungeschmälert leisten zu können, für den gibt es Angebote von Beitragsentlastungstarifen, um bei der PKV gezielt zusätzlich finanziell vorzusorgen. Arbeitnehmer können in vielen Fällen auch für die Beiträge zu solchen Tarifen den Arbeitgeberanteil nutzen.

Übrigens: In der Gesetzlichen Krankenversicherung richtet sich der Beitrag (anders als in der PKV) prozentual nach der Höhe des Einkommens. Dadurch ist er für Rentner oft geringer. Allerdings wird nicht nur die gesetzliche Rente mit dem Beitragssatz belastet. Zusätzlich müssen alle ehemaligen Arbeitnehmer, die freiwillig gesetzlich versichert sind, auch auf ihre betriebliche Altersvorsorge den vollen Beitragssatz für Kranken- und Pflegeversicherung abführen – von einer Versicherungssumme in Höhe von z.B. 25.000 Euro wären das am Ende mehr als 5.300 Euro. Rentner, die in der GKV pflichtversichert sind, profitieren zwar von einem monatlichen Freibetrag von 187,25 (Stand 2025). Aber auch sie müssen für die oben genannte Versicherungssumme noch fast 1.500 Euro an Beiträgen zahlen.

Dieses und weitere Rechenbeispiele mit zusätzlichen Informationen finden Sie auf unserem Serviceportal.

Privatversicherte müssen auf ihre Altersvorsorge keine Versicherungsbeiträge zahlen – sie haben die entsprechenden Summen also unter anderem als Reserve für ihre PKV-Beiträge im Alter zur Verfügung.

Freiwillig GKV-Versicherte müssen den prozentualen Kranken- und Pflegebeitrag zudem auf ihre sämtlichen Einkünfte zahlen, also auch auf Kapitalerträge, Mieteinnahmen oder Einkünfte ihrer Ehepartner, bis zu einem Höchstbeitrag von derzeit etwa 1.180 Euro im Monat. Dies betrifft vor allem Selbstständige sowie Versicherte, die erst spät in die GKV gewechselt sind. Auch von diesen Beitragspflichten sind Privatversicherte nicht betroffen – und haben die entsprechenden Summen wiederum als Reserve für ihre PKV-Beiträge zur Verfügung. (Weitere Informationen zu PKV-Beiträgen im Alter finden Sie hier.)

Vorteil: PKV-versichert

Entscheidend sind in der PKV Qualität und Umfang der Versorgung im Krankheitsfall – und zwar nicht erst dann, wenn es um Leben und Tod geht.

- Die Private Krankenversicherung bietet eine umfassende Versorgung bei allen Haus- und Fachärzten.

- Privatversicherte können nicht nur stationär, sondern auch ambulant auf die Spezialisten im Krankenhaus zurückgreifen.

- Ärztinnen und Ärzte sind bei der Behandlung - anders als in der GKV - nicht an finanzielle Budgetgrenzen gebunden. Sie haben somit Therapiefreiheit.

- Medizinerinnen und Mediziner können die jeweils am besten geeigneten Medikamente, zum Beispiel die mit den geringsten Nebenwirkungen, verschreiben und nicht nur das preisgünstigste Präparat.

- Der medizinische Fortschritt in Form von neuesten Behandlungsmethoden, Diagnoseverfahren und Arzneien, deren Erfolg wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist automatisch mitversichert.

Vertiefende Informationen zu den Beitragserhöhungen 2026 – mit Rechenbeispielen, Hintergründen zur Kalkulation und praktischen Tipps – bietet das Serviceportal für Privatversicherte: privat-patienten.de